(...) Seule une interprétation psychanalitique du

problème noir peut révéler les anomalies affectives

responsables de l'édifice complexuel. Nous travaillons

à une lyse totale de cet univers morbide. Nous

estimons qu'un individu doit tendre à assumer

l'universalisme inhérent à la condition humaine.

Frantz Fanon

(extrait de l'introduction de Peau noire, masques blancs)

Heureux qui comme moi jouissent de bons amis, comme J., au flair aigu, qui me filent leurs tuyaux. J'apprends donc, grâce à un vieux copain, qu'on peut écouter, encore sur France Culture, une série documentaire —produite par la chercheuse en Sciences Humaines Anaïs Kien, réalisée par Séverine Cassar— sur le très grand Frantz Fanon (1925-1961), éminent psychiatre martiniquais, résistant anticolonial actif (membre du FLN algérien) et analytique, essayiste subversif pourfendeur des théories et des pratiques raciales-suprémacistes (expliquant les complexes et de supériorité et d'infériorité), et auteur notamment de Peau noire, masques blancs (Seuil, 1952) et Les Damnés de la terre (Éd. François Maspero, 1961). Il est enterré à Aïn Kerma (Algérie) conformément à ses dernières volontés.

Son engagement algérien était un engagement anticolonial. Grâce à Sara Boumghar (Libération, 12/07/2019), je découvre aujourd'hui un extrait qui définit très bien l'homme et ses positions :

Dans sa lettre de démission de l’hôpital de Blida, où il exerçait comme psychiatre, adressée en 1956 à Robert Lacoste, alors gouverneur de l’Algérie, lui vaut par ailleurs un arrêté d’expulsion du territoire algérien, daté de 1957. Cette lettre, dans laquelle il critique vivement la colonisation française en Algérie, est disponible intégralement dans son recueil d’essais Pour la révolution africaine, dont voici un extrait :

«Mais que sont l’enthousiasme et le souci de l’homme si journellement la réalité est tissée de mensonges, de lâchetés, du mépris de l’homme. Que sont les intentions si leur incarnation est rendue impossible par l’indigence du cœur, la stérilité de l’esprit, la haine des autochtones de ce pays ? La Folie est l’un des moyens qu’a l’homme de perdre sa liberté. Et je puis dire que placé à cette intersection, j’ai mesuré avec effroi l’ampleur de l’aliénation des habitants de ce pays. Si la psychiatrie est la technique médicale qui se propose de permettre à l’homme de ne plus se sentir étranger à son environnement, je me dois d’affirmer que l’Arabe, aliéné permanent dans son pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue.»

Le 30/07/2016, une autre émission de France Culture, Une vie, une œuvre, menée par Perrine Kervran, s'était déjà penchée sur l'œuvre et l'influence de l'insoumis martiniquais : Frantz Fanon, "L'homme qui interroge" (1925-1961), 59 minutes.

La série d'Anaïs Kien comporte 5 épisodes de 109 minutes. Elle permet d'écouter les témoignages, explications et remarques d'une trentaine d’intervenants :

Grandes traversées : Frantz Fanon, l'indocile

Engagé politique et soignant, Frantz Fanon est né aux Antilles françaises dans l’entre-deux guerres. Il est devenu l’emblème de la lutte anticoloniale à travers son engagement dans la guerre d’Algérie aux côtés du FLN et grâce à son travail psychiatrique sur l’aliénation coloniale dans ses principaux ouvrages : Peau noire, masques blancs et Les Damnés de la terre. Mort en 1961 à 36 ans, quelques mois à peine avant l’indépendance algérienne, il a marqué de son empreinte la fin des empires coloniaux et sa pensée révolutionnaire inspire de nombreux combats, des Black Panthers aux Palestiniens, en passant par les militants anti-apartheid d’Afrique du Sud.

Gaël Faye, lauréat du prix du roman des étudiants France Culture - Télérama 2016, lit les textes de Frantz Fanon.

Après des recherches universitaires sur l'histoire de la liberté d’expression et l’invention des médias libres, Anaïs Kien intègre l’équipe de l’émission d’Emmanuel Laurentin La Fabrique de l’histoire en 2005 où elle signe plus d’une centaine de documentaires et co-anime les débats. A la rentrée 2019, elle accompagne la création de la nouvelle émission quotidienne d’histoire de France Culture Le Cours de l’Histoire où elle propose chaque jour une chronique Le Journal de l’Histoire. A l'été 2020, elle conçoit la Grande traversée consacrée à Frantz Fanon.

1) Frantz Fanon : la violence en héritage ?

Comment Fanon est-il devenu le défenseur de la violence politique ? Peu avant sa mort, il rencontre Sartre et passe trois jours à Rome sans presque dormir, qui aboutissent à la préface par le philosophe des "Damnés de la terre". Livre référence pour tous les peuples en quête d’émancipation.

2) Frantz Fanon et les Antilles, la matrice d'un regard sur les sociétés coloniales.

Frantz Fanon a fait de son pays natal, la Martinique, son premier champ d’exploration de l’aliénation des peuples colonisés et des colonisateurs. S’il est oublié après son départ, les premiers mouvements nationalistes convoquent ses écrits pour penser la place des Antilles françaises.

3) Frantz Fanon, l'expérience vécue du racisme colonial sur le front de la Deuxième Guerre mondiale.

Frantz Fanon s’engage bien avant l’âge requis pour défendre la France Libre face au nazisme. Blessé et décoré, il en revient choqué et transformé après avoir fait l’expérience du racisme colonial. Une rupture matricielle qui l’amène à s’attaquer à la déconstruction de la fabrique du colonialisme.

4) La psychiatrie, une arme de combat pour dépasser la race. Frantz Fanon de Lyon à Blida en passant par Saint Alban.

Si Fanon est considéré comme un penseur politique de la domination

coloniale, il est avant tout psychiatre. C’est avec ses yeux de soignant

qu’il aborde la situation des relations interraciales aussi bien aux

Antilles, en France qu’en Algérie pendant sa guerre de libération.

5) Frantz Fanon au combat, un psychiatre dans la guerre d'Algérie.

En 1956, Fanon s’engage dans sa deuxième guerre. Cette fois-ci, ce n’est plus pour défendre les valeurs républicaines françaises face au fascisme mais contre l’ordre colonial de son empire sur le territoire où s’écrit la forme la plus violente de la colonisation et de sa contestation : l’Algérie.

Cette série de France Culture sur Frantz Fanon s'inscrit dans un groupe d'émissions à but mémoriel proposées par la station publique française. Céline Leclère l'explique :

Dans la nuit du 22 août 1791 commence à Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti et République dominicaine) une violente insurrection d'esclaves qui va être le point de départ de l'abolition de la traite négrière outre-Atlantique. Depuis 1998, et en référence à cet événement, la date du 23 août a été retenue pour la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une histoire et une mémoire qui s'expriment cette semaine sur France Culture portées par différentes voix. C'est d'abord Frantz Fanon qui a fait de sa Martinique natale son premier terrain d'observation des processus d’aliénation à l'oeuvre dans les sociétés coloniales. Puis le documentariste autrichien Hubert Sauper qui est allé filmer les enfants de La Havane, qui fut l'un des plus importants ports de la traite des esclaves. Avec Epicentro, le documentariste autrichien décèle à Cuba les traces toujours vives de la première des manifestations de l'impérialisme occidental. Enfin, c'est le duo électro Drexciya, issu de la scène techno de Detroit qui invente, dans les années 1990 et à grands renforts de synthétiseurs, une variation inattendue à partir de cette histoire : une Atlantide bâtie sous l'océan par des esclaves africains. Bonnes écoutes, et à la semaine prochaine !

_____________________________________

Mis à jour du 22 septembre 2020 :

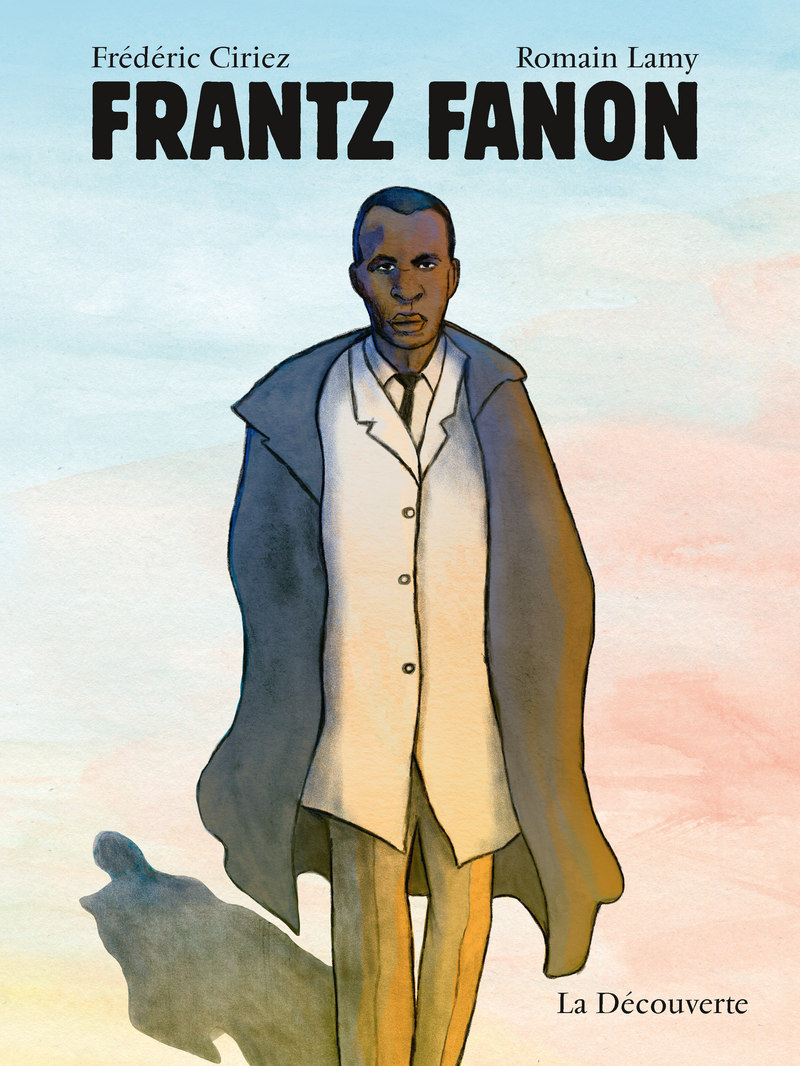

Frantz Fanon

Frédéric CIRIEZ, Romain LAMY

Le nom de Frantz Fanon (1925-1961), écrivain, psychiatre et penseur révolutionnaire martiniquais, est indissociable de la guerre d’indépendance algérienne et des luttes anticoloniales du XXe siècle. Mais qui était vraiment cet homme au destin fulgurant ?

Nous le découvrons ici à Rome, en août 1961, lors de sa légendaire et mystérieuse rencontre avec Jean-Paul Sartre, qui a accepté de préfacer Les Damnés de la terre, son explosif essai à valeur de manifeste anticolonialiste. Ces trois jours sont d’une intensité dramatique toute particulière : alors que les pays africains accèdent souvent douloureusement à l’indépendance et que se joue le sort de l’Algérie, Fanon, gravement malade, raconte sa vie et ses combats, déplie ses idées, porte la contradiction au célèbre philosophe, accompagné de Simone de Beauvoir et de Claude Lanzmann. Fanon et Sartre, c’est la rencontre de deux géants, de deux mondes, de deux couleurs de peau, de deux formes d’engagement. Mais la vérité de l’un est-elle exactement celle de l’autre, sur fond d’amitié et de trahison possible ?

Ce roman graphique se donne à lire non seulement comme la biographie intellectuelle et politique de Frantz Fanon mais aussi comme une introduction originale à son œuvre, plus actuelle et décisive que jamais.SOURCE : La Découverte.